沿革

| 昭和42年 | 11月 | 片平キャンパスに大型計算機センターが竣工 | ||

| 昭和44年 | 1月 | NEAC2200-500 共同利用開始 | ||

| 6月 | 大型計算機センター設置(法制化) | |||

| 11月 | タイムシェアリングシステム(TSS)の試験運用開始 | |||

| 昭和45年 | 10月 | TSS の正式運用開始 | ||

| 昭和46年 | 4月 | NEAC2200-700/500 にシステム変更 | ||

| 昭和47年 | 4月 | 専用回線によるネットワークのサービス開始 | ||

| 昭和51年 | 10月 | ACOS700 運用開始 | ||

| 昭和54年 | 5月 | 公衆回線によるネットワーク のサービス開始 | ||

| 11月 | ACOS900II 運用開始 | |||

| 昭和55年 | 7月 | METADEX のサービス開始 | ||

| 昭和57年 | 1月 | 青葉山分室開設, 40GHzミリ波通信により接続 | ||

| 1月 | ACOS1000 運用開始 | |||

| 1月 | 画像処理システム 運用開始 | |||

| 昭和59年 | 12月 | HFP 運用開始 | ||

| 昭和60年 | 5月 | VAX-11/750 運用開始 | ||

| 昭和61年 | 5月 | SX-1 運用開始 | ||

| 昭和62年 | 10月 | ACOS2020 運用開始 | ||

| 昭和63年 | 4月 | TAINS 運用開始 | ||

| 平成元年 | 2月 | SX-2N 運用開始 | ||

| 平成 5年 | 1月 | ACOS3900/20 運用開始 | ||

| 平成 6年 | 1月 | SX-3/44R 運用開始 | ||

| 12月 | センターが片平キャンパスから青葉山キャンパスに移転 |  |

||

| 平成 7年 | 2月 | SuperTAINS 運用開始 |

|

|

| 平成 9年 | 3月 | NX7000/460, Exemplar/X 運用開始 | ||

| 平成10年 | 1月 | SX-4/128H4 運用開始 | ||

| 平成13年 | 4月 | 本情報シナジーセンターに改組 | ||

| 平成14年 | 1月 | 並列コンピュータTX7/AzusA 運用開始 | ||

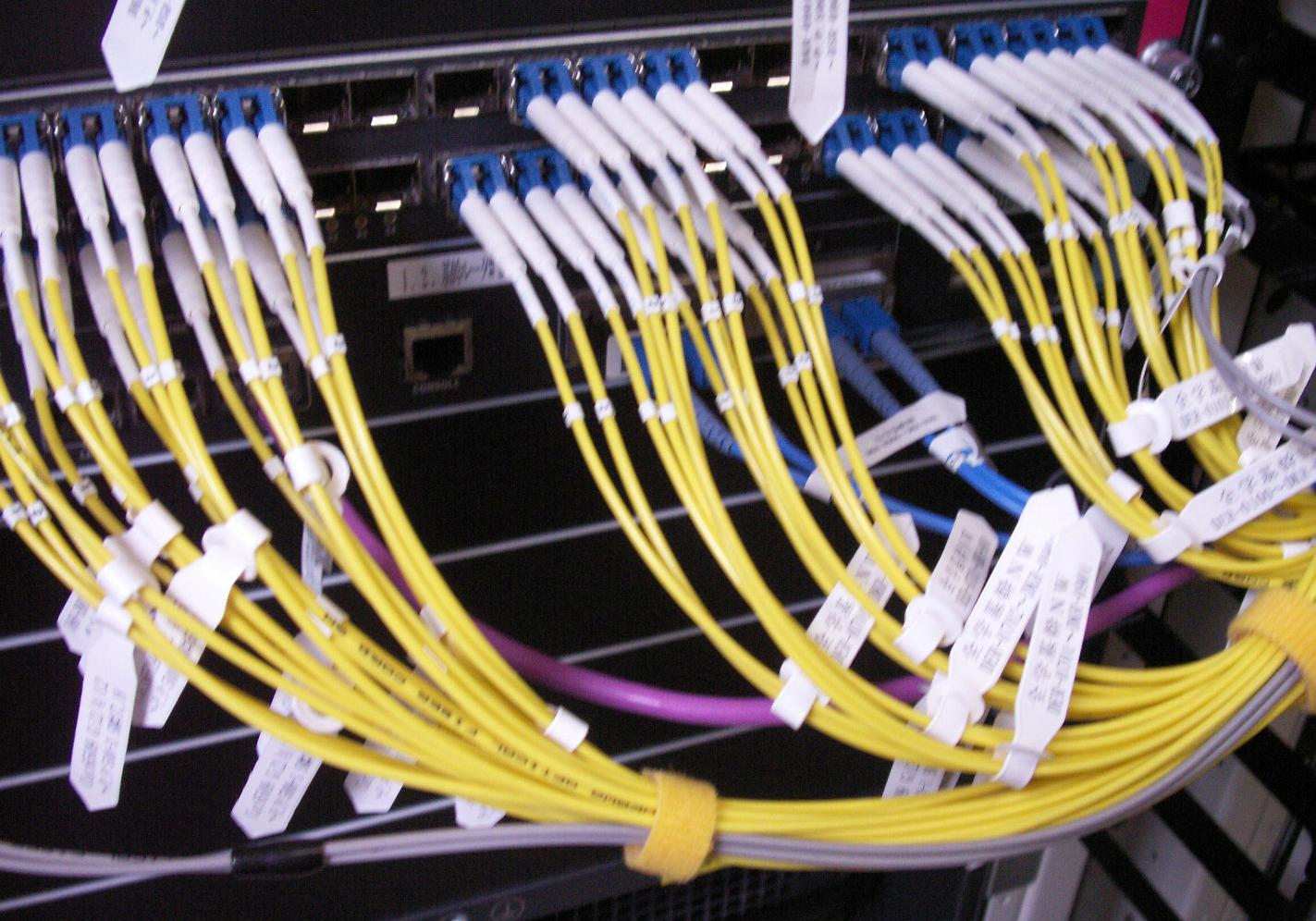

| 1月 | TAINS/G 運用開始 | |||

| 平成15年 | 1月 | スーパーコンピュータSX-7 運用開始 |  |

|

| 平成18年 | 3月 | 並列コンピュータTX7/i9610, スーパーコンピュータSX-7C 運用開始 |

||

| 4月 | 情報シナジー機構 情報シナジーセンターに改組 | |||

| 平成20年 | 3月 | スーパーコンピュータSX-9 運用開始 | ||

| 4月 | サイバーサイエンスセンターに改組 | |||

| 平成21年 | 3月 | StarTAINS 運用開始 | ||

| 6月 | 文部科学省から, ネットワーク型の「学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点」に認定 | |||

| 平成22年 | 3月 | サイバーサイエンスセンターの展示室が情報処理学会の分散コンピュータ博物館として認定 | ||

| 4月 | スーパーコンピュータSX-9, 並列コンピュータExpress5800 運用開始 |

|

||

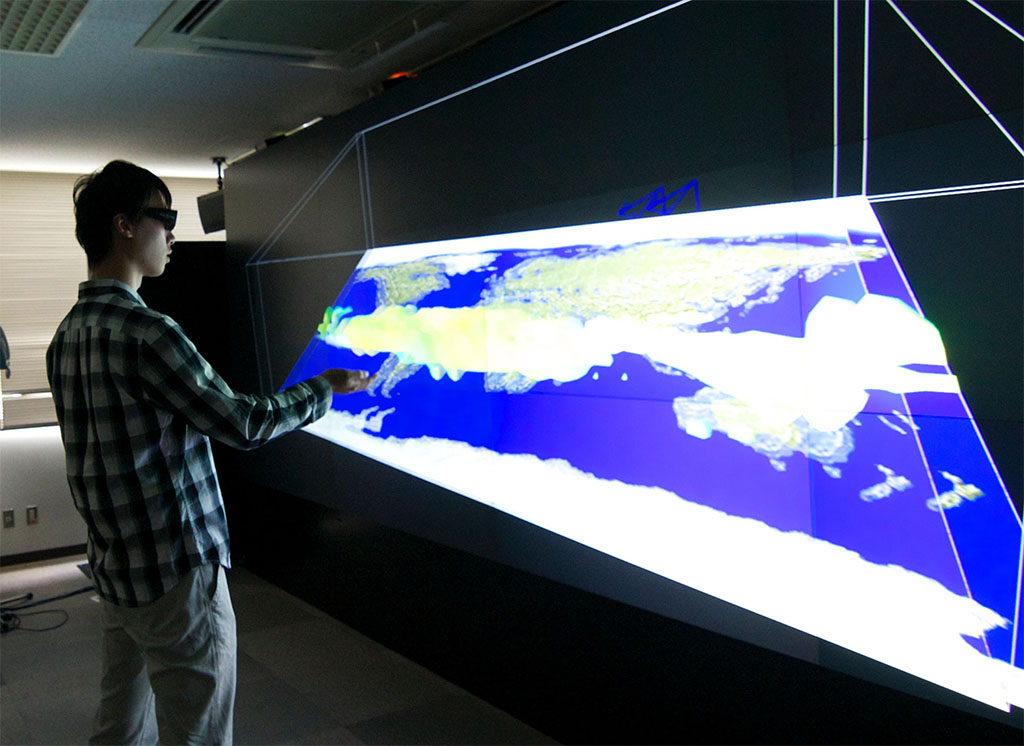

| 平成26年 | 4月 | 並列コンピュータLX 406Re-2, 三次元可視化システム 運用開始 |

|

|

| 7月 | 高性能計算技術開発(NEC)共同研究部門の設置 (平成30年6月まで) |

|||

| 11月 | サイバーサイエンスセンター2号館が竣工 |

|

||

| 平成27年 | 2月 | スーパーコンピュータSX-ACE 運用開始 | ||